### Traduzione in italiano

Pensavo di sapere da dove venivo. E invece, quando ho iniziato a cercare risposte, ho scoperto un segreto di famiglia che nessuno aveva mai voluto farmi conoscere. Quello che ho imparato sulla mia vera madre ha cambiato ogni cosa.

Non ho mai avuto un ricordo “normale” dell’infanzia. Nessun vago flash di biscotti caldi dopo scuola o di domeniche lente, rannicchiata accanto a una mamma sorridente.

Mi chiamo Sophie. Ho 25 anni e lavoro alla reception di una piccola clinica di fisioterapia a Tacoma, nello stato di Washington. Non è niente di speciale, ma paga le bollette e, per lo più, mi tiene la mente occupata.

Leggo romanzi gialli per calmare i nervi e cucino dolci la notte, perché le ricette hanno più senso delle persone. Non ho mai capito perché mi sentissi così fuori posto… finché tutto ciò che credevo di sapere della mia vita non mi è crollato addosso.

Crescendo, ho portato dentro una verità come una cicatrice sul petto: «Sei adottata. Dovresti essere grata che ti ho salvata».

Questo mi diceva sempre Margaret.

Era la donna che mi ha cresciuta. Non l’ho mai chiamata “mamma”. Mai. Nemmeno da bambina, quella parola non le apparteneva. Indossava gonne beige, teneva la casa impeccabile e parlava come se recitasse battute imparate a memoria. I suoi abbracci erano rigidi e rari, come se temesse potessero stropicciare i suoi vestiti perfettamente stirati.

Margaret non è mai stata violenta. Ma non è mai stata gentile.

In lei tutto sembrava freddo. Calcolato. Distante.

Gestiva la casa come un’azienda e trattava me come un caso di beneficenza di cui, in fondo, si era pentita.

La mia infanzia sembrava quella di un’ospite nella casa di una sconosciuta: camminavo sulle uova, troppo spaventata per respirare troppo forte. Non c’erano favole della buonanotte. Niente “ti voglio bene”. Solo regole. Tantissime regole.

Ma suo marito, mio padre adottivo, era diverso. Si chiamava George. Aveva occhi buoni e profonde rughe di risata che si accentuavano ancora di più ogni volta che sbagliavo un problema di matematica. Sorrideva e diceva: «Meno male che ho un cervello-calcolatrice».

Con George mi sentivo vista. È stato lui a insegnarmi ad andare in bici sul marciapiede crepato davanti casa. Coglieva i denti di leone e me li infilava dietro l’orecchio. Ricordo che mi accarezzava la schiena quando avevo l’influenza in quarta elementare, sussurrando: «Non preoccuparti, tesoro, sono qui io».

Ma quando avevo dieci anni, lui morì d’infarto. Senza preavviso. Un attimo prima stava versando i cereali; un attimo dopo era a terra.

Dopo il funerale, fu come se qualcuno avesse spento il riscaldamento in casa nostra.

Margaret non pianse. Parlò poco. Si… indurì.

Basta pacche sulla schiena e cene tranquille davanti alla TV. Niente dolcezza. Niente calore.

Non mi picchiò. Non urlò. Ma giuro che quel silenzio era peggio. Come vivere con un fantasma che teneva le luci accese e il frigorifero pieno, ma nient’altro.

Smise di abbracciarmi. Smise di dirmi buonanotte. A malapena mi guardava negli occhi.

E non mi lasciò mai dimenticare che non ero davvero sua.

Quando una volta chiesi se potevo fare danza come le altre bambine, mi fissò e disse: «Potevi marcire in un orfanotrofio. Ricordatelo e comportati bene».

Lo ripeteva spesso, quella stessa frase gelida, davanti a chiunque potesse sentirla. Parentela, vicini, perfino la mia maestra di quinta durante il colloquio scuola-famiglia. Come se fosse solo un dato su di me, come dire: “È allergica alle arachidi” oppure “Ha gli occhi marroni”.

A scuola i bambini sentivano tutto. E i bambini… sanno esattamente come usare le parole come coltelli.

«La tua vera famiglia non ti voleva.»

«Non c’è da stupirsi se non ti integri. Non sei nemmeno di qui.»

«Tua “madre finta” ti vuole bene almeno?»

Ho iniziato a saltare il pranzo. A nascondermi in biblioteca. A scuola non piangevo. Margaret odiava le lacrime.

A casa ho imparato a mimetizzarmi. A essere piccola, silenziosa, e a dire grazie.

Anche quando non lo sentivo davvero.

Quando arrivai a quindici anni, avevo perfezionato il ruolo del “figlio adottivo riconoscente”. Dicevo grazie per tutto, anche quando faceva male.

Ma dentro, in fondo, mi sentivo come se dovessi al mondo un debito che non avrei mai potuto ripagare.

Finché Hannah non pronunciò le parole che avevo sepolto per tutta la vita.

Hannah era la mia migliore amica dalla seconda media. Aveva capelli biondi ricci che raccoglieva sempre in uno chignon spettinato e una risata che faceva sentire le persone subito a loro agio. Mi vedeva attraverso, ancora prima che io capissi di stare fingendo.

Non mi ha mai spinta. È solo… rimasta vicino.

Quella sera uscii di casa sbattendo la porta dopo l’ennesima lite passivo-aggressiva con Margaret, perché durante la cena avrei “ruotato gli occhi”.

Non ricordavo nemmeno di averlo fatto, ma lei la trasformò in un dramma, dicendo che ero irrispettosa e viziata. Di nuovo.

Non dissi una parola. Presi solo la giacca e me ne andai.

Hannah viveva a due isolati di distanza. Quando mi aprì e vide la mia faccia, non chiese nulla. Si limitò a farsi da parte. Mi tolsi le scarpe e mi lasciai cadere sul divano. Mi portò il tè, quello economico del supermercato, con troppo sapore di cannella, e ci avvolgemmo in una coperta di pile che profumava di vaniglia.

Ripetei le parole che avevo sentito per tutta la vita.

«Dovresti essere grata che ti ho persino presa con me.»

Lei rimase in silenzio per un momento. Stringeva la tazza e vidi la mascella irrigidirsi.

Poi mi guardò—davvero mi guardò—e disse: «Soph… non ti sei mai chiesta chi siano i tuoi veri genitori?»

La fissai. «Che vuoi dire? Margaret mi ha detto che mi ha adottata dall’orfanotrofio Crestwood. Me l’ha ripetuto cento volte.»

«Sì, ma hai mai controllato? Tipo… prove vere? Documenti? Qualcosa?»

Aprii la bocca e poi la richiusi. «No… cioè, perché avrei dovuto? È sempre stata chiarissima su da dove vengo.»

«Sophie,» disse, più dolcemente, «e se stesse mentendo? E se ci fosse qualcosa che non sai?»

Mi si attorcigliò lo stomaco. «Perché avrebbe dovuto mentire?»

Hannah si sporse verso di me. «Non lo so. Ma non ti dà fastidio non aver mai visto il tuo certificato di nascita? Non aver mai incontrato qualcuno che ti conoscesse prima di Margaret?»

Quella notte non dormii. Fissai il soffitto della stanza degli ospiti di Hannah, sentendo qualcosa spaccarsi dentro.

Non era solo curiosità. Era un bisogno profondo, crescente.

Io non sapevo davvero chi ero.

La mattina dopo, quel pensiero mi bruciava in testa come fuoco.

Mi stavo pettinando in bagno quando Hannah bussò alla porta.

«Lo facciamo,» disse. «E non andrai da sola.»

Il viaggio fino all’orfanotrofio Crestwood fu silenzioso. Il cuore mi martellava per tutto il tempo, come se sapesse già cosa stava per succedere.

La donna alla reception portava occhiali spessi e aveva una voce gentile. Mi chiese il nome, poi controllò il computer, i fascicoli cartacei e infine gli archivi più vecchi.

La sua espressione passò da neutra a confusa, poi a una compassione discreta.

Mi guardò e disse parole che ancora sento nei sogni.

«Mi dispiace, cara… non abbiamo mai avuto una bambina di nome Sophie. Mai.»

Mi mancò l’aria.

«No, non è possibile,» sussurrai. «È sicura? Potrebbe essere registrata con un altro nome? Margaret? Signora Lane? Lei ha detto che mi ha adottata nel 2002.»

Scosse lentamente la testa. «Lavoro qui da trent’anni. Me ne ricorderei.»

Hannah mi passò un braccio intorno alle spalle mentre fissavo quella donna, cercando un senso.

Ma non c’era nessun senso.

Tutto quello che credevo di sapere sulla mia vita, su da dove venivo e su chi fossi… si era appena sbriciolato in polvere.

E avevo terrore di ciò che avrei scoperto dopo.

Fuori dall’orfanotrofio, l’aria sembrava troppo sottile. Rimasi lì a battere le palpebre, come se il sole fosse troppo forte e il cielo non fosse più lo stesso di un’ora prima. All’improvviso tutta la mia vita, tutti i miei venticinque anni, mi sembrò una bugia avvolta nel silenzio.

Hannah non disse nulla subito. Mi osservava, le labbra serrate, gli occhi che cercavano i miei.

Poi, con delicatezza, mi strinse la spalla. «Vengo con te,» disse. «Confrontiamola insieme.»

Volevo dire di sì. Dio, volevo che qualcuno mi tenesse la mano e mi impedisse di crollare. Ma dentro di me sapevo che quel momento doveva essere mio.

«No,» dissi scuotendo la testa. «Deve essere tra me e lei.»

Hannah annuì piano. «Okay,» sussurrò, poi mi abbracciò. «Chiamami appena finisci.»

Mi aggrappai a lei un secondo più del dovuto, poi mi voltai e me ne andai.

Il viaggio di ritorno fu un vortice. Stringevo il volante così forte che mi facevano male le dita. Ogni semaforo rosso sembrava una prova, e ogni svolta era familiare ma improvvisamente estranea, come se guidassi dentro una vita che non mi apparteneva più.

Quando entrai nel vialetto, il cuore mi batteva nel petto come se volesse uscire.

Margaret era in cucina, stava tagliando qualcosa—carote, credo. Alzò lo sguardo, sorpresa, ma prima che potesse parlare, lo sputai fuori.

«Sono stata all’orfanotrofio. Non c’è nessun registro su di me. Perché hai mentito? Chi sono io?»

Mi si ruppe la voce a metà, ma non mi importava. Avevo bisogno di risposte. Avevo bisogno della verità.

I suoi occhi si spalancarono. Non urlò. Non negò nemmeno. Invece le spalle le crollarono, come se qualcuno le avesse appoggiato addosso mille chili.

Abbassò lo sguardo e, con mio totale shock, le lacrime le scivolarono sulle guance.

«Sapevo che un giorno avrei dovuto dirti la verità,» disse piano. «Siediti.»

Si avvicinò al tavolo della sala da pranzo e si lasciò cadere su una sedia come se le gambe non la reggessero più.

Io non mi sedetti. Rimasi in piedi, braccia conserte, ad aspettare. No—stavo pretendendo la verità.

Rimase in silenzio a lungo. Quasi pensai che non avrebbe parlato più. Poi, con una voce sottile e tremante, disse qualcosa che mi fermò il cuore.

«Tua madre era mia sorella.»

«È rimasta incinta a 34 anni,» sussurrò Margaret. «E più o meno nello stesso periodo le diagnosticarono un cancro. Era avanzato. Aggressivo. I medici la implorarono di iniziare subito le cure, ma lei rifiutò. Disse che avrebbe preferito rischiare la propria vita piuttosto che perdere te.»

«Ti ha portata in grembo per nove mesi sapendo che avrebbe potuto ucciderla,» continuò Margaret, con la voce lontana, come se stesse rivivendo tutto nella sua mente. «Disse a tutti che non le importava. Voleva solo che tu vivessi.»

Un nodo mi serrò la gola. Le mani mi tremavano lungo i fianchi.

«Ma non ce l’ha fatta a superare il parto,» disse Margaret, piano. «Ci sono state complicazioni. È morta poche ore dopo che sei nata.»

Mi lasciai cadere sulla sedia più vicina, le ginocchia troppo deboli per reggermi.

«Lei era… era la mia mamma?» sussurrai.

Margaret annuì, le labbra che tremavano. «E prima di morire,» disse asciugandosi gli occhi, «mi ha supplicata di crescerti. Disse che non si fidava di nessun altro.»

Le lacrime mi scorrevano sul viso. Mia madre—una persona che non avevo mai conosciuto—era morta perché io potessi vivere. E io non sapevo nemmeno come si chiamasse.

Rimasi lì, intorpidita, la mente che girava in tondo.

«Perché mi hai detto che ero adottata?» chiesi finalmente. La voce era quasi impercettibile, ma lei mi sentì. «Perché mi hai mentito?»

Il viso di Margaret si accartocciò. Si coprì la faccia con le mani.

«Perché non volevo figli,» disse con la voce spezzata. «Ero arrabbiata. Ho perso mia sorella. E all’improvviso mi sono ritrovata con un bambino. Ti ho dato la colpa. Non sapevo come amarti. Non ci ho nemmeno provato. È stato sbagliato. Lo so che è stato sbagliato.»

Deglutii. Volevo urlarle contro. Volevo chiederle perché per anni mi avesse fatta sentire un peso, come se le dovessi qualcosa solo per il fatto di esistere. Ma non riuscivo neanche a ignorare il dolore nella sua voce. Era la prima volta che mi lasciava vedere qualcosa.

Alzò lo sguardo verso di me, le lacrime ancora che cadevano.

«Dirti che eri adottata era l’unico modo per tenerti a distanza,» sussurrò. «Pensavo sarebbe stato più facile se avessi finto che tu non fossi “mia”. E mi vergognavo. Mi vergognavo che tua madre fosse morta… e io fossi viva.»

Mi faceva male il petto. Per anni ho pensato che mi odiasse. E forse, in un certo senso, era vero. Ma adesso vedevo il senso di colpa, il lutto, e gli anni di silenzio che le pesavano sulle spalle come ancore.

Per la prima volta nella mia vita, Margaret non sembrava fredda.

Mi alzai lentamente e andai verso di lei. Non sapevo cosa stavo facendo. Le braccia si mossero da sole e mi sedetti accanto a lei. Non ci abbracciammo, ma piangemmo. Restammo lì, fianco a fianco, entrambe rotte e sanguinanti per ferite diverse.

Non le dissi che la perdonavo. Non ero nemmeno sicura di farlo.

Ma in quel momento non eravamo nemiche. Non eravamo estranee che fingevano di essere madre e figlia.

Eravamo due donne che piangevano la stessa persona e che, forse per la prima volta, si stavano capendo.

Sono passati mesi da quel giorno.

Margaret e io stiamo ancora imparando a essere una famiglia. È imbarazzante. Alcuni giorni ricadiamo nelle vecchie abitudini, con conversazioni rigide e lunghi silenzi. Altri giorni parliamo di mia madre, e sembra che stiamo costruendo qualcosa di nuovo dalle macerie.

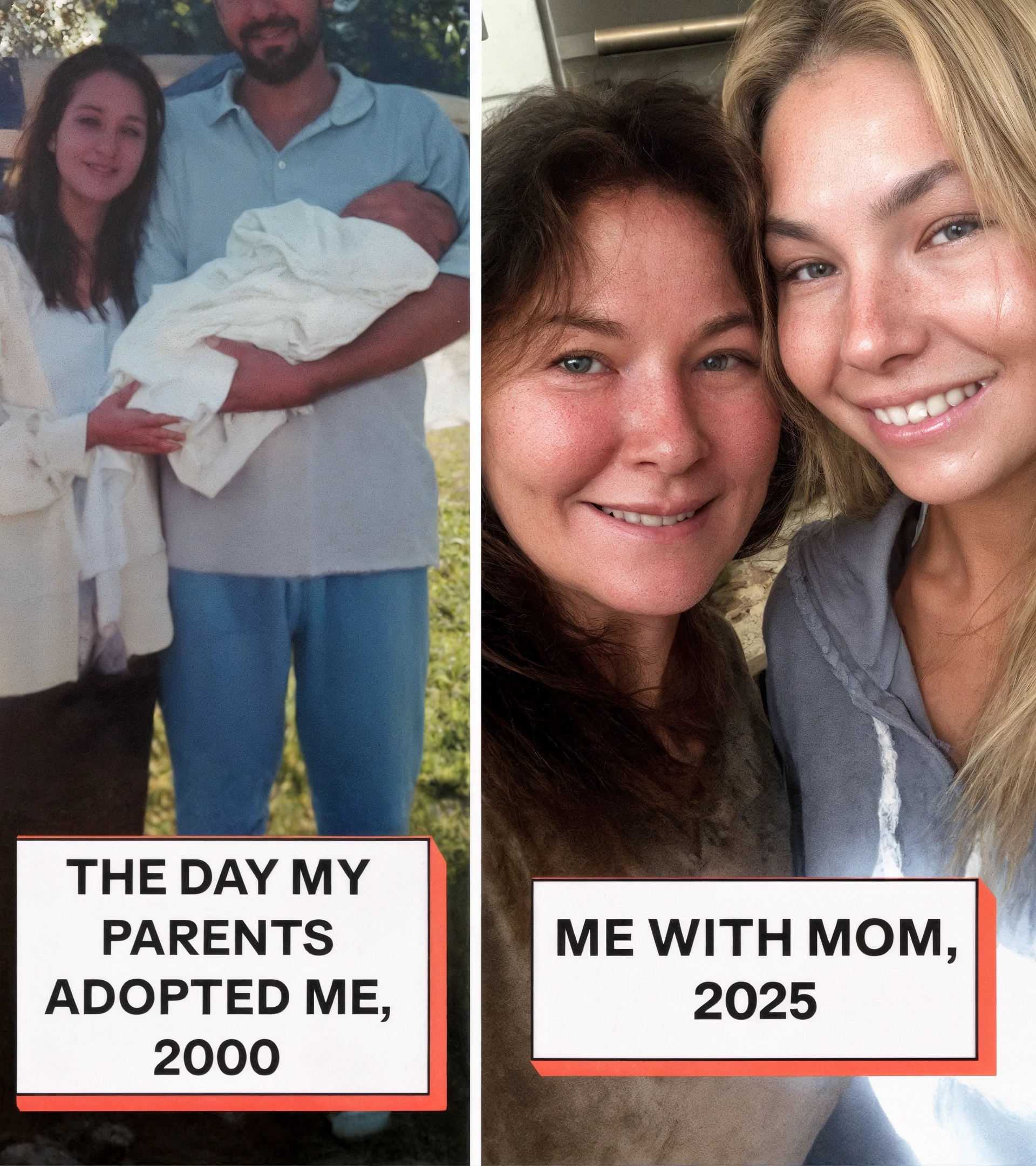

Ho scoperto che mia madre si chiamava Elise. Margaret mi ha mostrato un vecchio album fotografico nascosto in una scatola in soffitta. Non c’erano molte foto, ma quelle che c’erano mi hanno tolto il fiato.

Aveva i miei occhi, i miei capelli e il mio sorriso.

C’era una foto in cui era chiaramente incinta, le mani posate sulla pancia, un’espressione così piena di speranza che ho dovuto distogliere lo sguardo.

Adesso visitiamo insieme la sua tomba.

La prima volta fu silenziosa. Margaret portò delle margherite, le preferite di Elise. Io non sapevo cosa dire. Rimasi lì a leggere il suo nome, ancora e ancora, come se ripeterlo potesse renderla reale.

Alla fine Margaret ruppe il silenzio.

«Lei era quella coraggiosa,» disse. «Non gliel’ho mai detto abbastanza.»

Restammo lì nel vento, nessuna delle due pronta ad andare via.

Ora, quando andiamo, portiamo fiori, a volte snack, a volte storie. Parlo a Elise sottovoce, raccontandole cosa succede al lavoro, come sta Hannah e quali libri sto leggendo. Non so se mi senta, ma mi aiuta.

Margaret e io parliamo di più adesso. Non di tutto, ma di abbastanza. Parliamo di perdono, di quello che abbiamo perso e di ciò che stiamo ancora cercando di ricostruire.

Non è la madre che sognavo.

Ma anche quando non sapeva come amarmi, anche quando stava annegando nel dolore, è rimasta.

E forse quella era la sua versione dell’amore.

Non era gentile o dolce. Non era facile.

Ma non se n’è andata.

A volte l’amore è rumoroso e evidente, fatto di mani calde, parole dolci e cuori spalancati.

E a volte l’amore è restare quando fa male. Crescere un bambino quando sei a pezzi. Dire la verità anche quando frantuma l’unica bugia che ti teneva in piedi.

Sto ancora imparando a perdonarla.

Ma so questo: mia madre mi ha amata con una ferocia tale da rinunciare alla sua vita perché io potessi vivere. E Margaret, nonostante tutti i suoi errori, ha onorato quella promessa.

E in qualche modo, nonostante tutto, sono grata che sia rimasta.

Penso che da qualche parte—ovunque si trovi—anche Elise ne sarebbe grata.