L’auditorium dell’Università di Nueva Vista era una cattedrale di aspettative altissime. Portava con sé il profumo pesante e cerimoniale del mogano lucidato, della cera d’api e il sentore netto, chimico, dell’inchiostro fresco su pergamena spessa. Era un odore che inseguivo da quasi dieci anni: la promessa di una convalida, di un’ascesa sociale, di una fuga definitiva dalla polvere ostinata che aveva ricoperto i primi diciotto anni della mia vita.

Ero al podio, con il peso della toga accademica di velluto che mi tirava le spalle come un mantello regale, eppure mi sentivo più un impostore in una corte reale che un sovrano. Le luci erano accecanti, soli bianchi e roventi che cancellavano le ombre in cui di solito mi sentivo più al sicuro. Sotto di me si stendeva un mare di volti: professori illustri con barbe d’argento e occhiali dorati, genitori orgogliosi avvolti in seta e lino, e laureati dagli occhi luminosi che sembravano non aver mai conosciuto un giorno di fame.

Avevo immaginato questo giorno per anni. Avevo scritto la mia vittoria nei silenzi disperati della biblioteca alle tre del mattino, alimentato da caffè scadente e paura. Avevo provato la stretta di mano, il cenno, il sorriso di un successo senza sforzo. Eppure, quando l’applauso fragoroso si spense fino a diventare un silenzio rispettoso e pieno d’attesa, non fu la mia laurea appena conseguita né il fiocco dorato che dondolava ritmicamente contro la guancia ad attirare l’attenzione collettiva della sala.

Fu l’uomo silenzioso seduto nell’ultima fila, nell’ombra sotto il mezzanino.

Era piegato in avanti, i gomiti sulle ginocchia, gli occhi fissi su di me con un’intensità che bruciava la distanza enorme e refrigerata tra noi. Quell’uomo era Hector Alvarez—il mio patrigno.

Era un uomo che non apparteneva a quell’aula di élite. Il suo completo, comprato in un negozio dell’usato pochi giorni prima, era di un blu navy che non combaciava del tutto con l’illuminazione. Le spalle erano troppo larghe, le maniche un filo troppo corte, e lasciavano scoperti polsi spessi e segnati da cicatrici. Portava una coppola nuova di zecca, probabilmente per nascondere i capelli grigi diradati di cui si vergognava, e le scarpe—economiche, lucide di plastica—sembravano fargli male.

Per la sala, era un’anomalia, un difetto nel quadro perfetto dell’accademia. Un bisbiglio attraversò le prime file. Chi è quello? Perché fissa così?

Per me, era la fondazione su cui poggiava il mio intero mondo. Nel momento in cui i nostri sguardi si incrociarono, il legno lucidato e i lampadari di cristallo dell’università si dissolsero. L’aria condizionata morì. Il profumo costoso svanì. Al loro posto tornò la memoria del caldo rovente, del ronzio delle cicale e dell’odore metallico, travolgente, della malta bagnata e del sudore.

In quell’istante non ero un Dottore di Ricerca. Ero soltanto un ragazzo di Santiago Vale che guardava l’uomo che mi aveva costruito dal nulla.

La mia infanzia era lontanissima dalle scene idilliache dei libri illustrati che più tardi avrei divorato. Era una vita disegnata a carboncino—sporca, scura, facile da sbavare. Mia madre, Elena, era una donna capace di un amore feroce ma prigioniera di circostanze fragili. Aveva la bellezza di un fiore che appassisce, aggrappato con ostinazione a un clima crudele. Aveva lasciato mio padre biologico quando io a malapena camminavo. Il suo volto col tempo era diventato un’ombra sfocata, un fantasma ai margini della memoria, rimpiazzato infine dalla realtà di stanze vuote, bollette non pagate e domande senza risposta.

La vita nel piccolo paese di Santiago Vale era dura e modesta. Un luogo dove le risaie si stendevano senza fine, tremolanti come oceani verdi nel caldo, e le strade erano coperte di polvere che, con le piogge monsoniche, si trasformava in un fango denso, argilloso. Nel nostro mondo, l’affetto non si misurava con parole o regali, ma con la sopravvivenza. L’amore erano i minuti in cui qualcuno tornava a casa sano e salvo da un lavoro pericoloso; l’amore era un cucchiaio di riso in più posato davanti a te su un piatto smaltato e scheggiato mentre chi serviva restava a digiuno.

Avevo quattro anni quando l’equilibrio cambiò. Mia madre si risposò.

Hector Alvarez non portò status. Non portò ricchezza. Non arrivò in auto né con un mazzo di rose. Entrò nella nostra vita a piedi, con una cassetta degli attrezzi rossa e scolorita che tintinnava di ferro, le mani callose come corteccia e la schiena già modellata da anni passati a portare il peso del mondo.

All’inizio lo detestai. Ai miei occhi di bambino ferito, era un intruso. Io volevo un cavaliere; mi ritrovavo un manovale. Sognavo un padre in giacca e cravatta, con un’auto; avevo un uomo le cui mani sapevano sempre di malta, tabacco economico e gasolio. I suoi scarponi pesanti trascinavano polvere rossa sul pavimento pulito di mia madre, e le sue conversazioni a cena—quando non era troppo sfinito per parlare—ruotavano attorno ai cantieri, ai rapporti del cemento e al prezzo del tondino.

Non riuscivo a immaginare il suo mondo. Non volevo. Ricordo me stesso sulla soglia della nostra piccola cucina, le braccia incrociate, a giudicare il suo silenzio. Non era l’eroe affascinante che avevo fantasticato; era solo un lavoratore, un uomo di terra.

«Non è mio padre», sussurravo a mia madre quando lui non poteva sentire.

«È un brav’uomo», rispondeva lei, con gli occhi tristi. «Ci sta provando.»

Ma lui non provava nel modo in cui io capivo. Non giocava a palla con me. Non mi leggeva favole prima di dormire. Lavorava e basta. Usciva prima dell’alba, con il rombo della sua vecchia moto di seconda mano che mi svegliava, e tornava quando il sole era già calato da un pezzo, una sagoma stanca incorniciata dall’uscio.

Ci vollero anni—anni di osservazione silenziosa—prima che iniziassi a comprendere la lingua che parlava. Era una lingua fatta di azioni.

Notò che la catena della mia bicicletta era lenta e saltava, graffiandomi le caviglie. Una sera, senza dire una parola, si sedette sul pavimento di terra del portico, le dita macchiate di grasso, e allineò la catena con precisione chirurgica. Riparò i miei sandali consumati con uno spago spesso, così non avrei dovuto andare a scuola scalzo. Sistemò il tetto che perdeva in pieno tifone, scivolando sulla lamiera bagnata mentre io lo guardavo dalla finestra, terrorizzato che potesse cadere.

Ma il momento che frantumò davvero il mio rancore arrivò quando avevo otto anni. Fu il giorno in cui le ombre di Santiago Vale si allungarono e diventarono pericolose.

Ero stato accerchiato dietro la vecchia scuola, fatiscente, da tre ragazzi più grandi. Erano quel tipo di ragazzi che odorano di guai e abbandono, con lo sguardo duro e cattivo. Volevano i soldi del pranzo—pochissime monete che Hector mi aveva messo in mano quella mattina prima di partire per un cantiere nel paese vicino.

«Svuota le tasche, nano», ringhiò il capo, spingendomi contro il muro ruvido di mattoni.

La paura mi paralizzò. La gola mi si chiuse. Stringevo le monete in tasca, sapendo che erano per il mio pranzo, sapendo che Hector aveva lavorato un’ora in più per guadagnarle. Ma loro erano più grossi, più forti, affamati di violenza. Uno alzò il pugno.

Poi lo sentii.

Il rintocco ritmico e inconfondibile di una catena arrugginita. Il colpo di tosse sputacchiante di un motore che aveva visto decenni migliori.

Hector.

Doveva passare di lì tra un lavoro e l’altro. Inchiodò con la moto, sollevando polvere attorno a sé come una nebbia drammatica. Non urlò. Non strillò. Non alzò le mani. Spense il motore, abbassò il cavalletto e scese.

I suoi scarponi da cantiere batterono sul terreno con un tonfo pesante e sinistro. Si avvicinò, ancora con il casco giallo e il gilet da lavoro macchiato di sudore e intonaco. Non corse. Camminò con una lentezza deliberata, terrificante. Si piazzò tra me e i bulli, dandomi le spalle, affrontandoli.

Restò lì come un muro di granito silenzioso. Incrociò le braccia enormi, segnate da cicatrici, e li fissò.

I ragazzi si bloccarono. Guardarono quelle braccia—braccia che sollevavano blocchi di cemento per dodici ore al giorno—poi si guardarono tra loro. Senza una parola, la minaccia evaporò. Si dispersero come foglie secche al primo colpo di vento, correndo verso la strada principale.

Hector non li inseguì. Li osservò finché non furono davvero lontani. Poi si voltò verso di me. Si accovacciò, le ginocchia che scricchiolarono forte, finché non fu alla mia altezza. Tirò fuori un fazzoletto dalla tasca—sporco, pieno di puntini di vernice—e mi asciugò delicatamente una macchia di terra sulla guancia. Il suo pollice era ruvido come carta vetrata, eppure il tocco fu incredibilmente gentile.

«Ti sei fatto male?» chiese. La sua voce era morbida, un baritono graffiato che contrastava con la sua durezza.

Scossi la testa, cercando di trattenere le lacrime di sollievo.

Mi guardò a lungo, come se cercasse qualcosa nei miei occhi. «Non devi chiamarmi padre, figliolo», disse, la prima volta che affrontava l’elefante nella stanza. «So che non sono lui. Ma sappi che io sarò sempre qui quando avrai bisogno di qualcuno che si metta davanti a te.»

Si alzò, si scrollò la polvere dalle ginocchia e tornò verso la moto.

«Sali», disse. «Ti porto a casa.»

Da quel momento, la parola “Papà” venne naturale. Non fu forzata. Mi scivolò dalle labbra prima ancora che me ne rendessi conto, nata non dal sangue, ma dalla gratitudine.

La vita con Hector era semplice, ma piena di un significato profondo, non detto. Crescendo, entrando al liceo, la distanza tra le mie ambizioni accademiche e la nostra realtà economica divenne un abisso. Ero uno studente bravo—il migliore della classe—ma a Santiago Vale l’intelligenza veniva spesso soffocata dalla povertà.

Ricordo come entrava ogni sera. La tuta cambiava colore a seconda del lavoro—bianca di intonaco, grigia di cemento, rossa di argilla—ma la stanchezza era sempre la stessa. Si lasciava cadere sulla sedia di legno, le mani che tremavano leggermente per l’affaticamento, eppure faceva una sola domanda:

«Com’è andata a scuola oggi?»

Non poteva aiutarmi con il calcolo. Guardava i miei libri di fisica come se fossero scritti in geroglifici alieni. Non distingueva Shakespeare da Cervantes. Ma mi spingeva a studiare con una ferocia che sfiorava l’ossessione. Sedeva sul portico, fumando sigarette economiche e non filtrate, osservando il fumo arricciarsi nella notte umida, ripetendo il suo mantra:

«La conoscenza è una cosa che nessuno può toglierti. È leggera, ma è l’arma più pesante che puoi portare. Aprirà porte dove i soldi non arrivano. È l’unica chiave, figliolo.»

Non avevamo molto. Il tetto perdeva. Il pavimento era cemento nudo. Eppure, la sua determinazione costante mi dava forza.

Poi arrivò il giorno della lettera. La lettera di ammissione alla Metro City University. Era l’università più prestigiosa della regione, un posto per i figli di politici e magnati. Io ero entrato per merito, ma la borsa copriva solo le tasse. Spese di vita, libri, cibo, affitto—era una fortuna che non avevamo.

Mia madre pianse di orgoglio mentre leggeva, le mani sul viso per nascondere i singhiozzi. Poi però le lacrime si trasformarono in disperazione quando vide il dettaglio dei costi. «Come?» sussurrò. «Come facciamo a mandarlo?»

Hector non disse nulla. Prese la lettera, lesse i numeri lentamente, le labbra che si muovevano senza suono. Poi uscì sul portico e rimase lì per ore, a fissare il buio.

La mattina dopo mi svegliai in un silenzio strano. Mancava il solito ruggito tossente della moto.

Corsi fuori. Lo spazio dove la sua moto—il suo orgoglio, il suo unico mezzo per raggiungere cantieri a trenta miglia—di solito stava, era vuoto. C’era solo una macchia d’olio sulla terra.

L’aveva venduta. Aveva venduto la macchina che gli risparmiava la schiena, la macchina che gli dava libertà. Aveva aggiunto il ricavato al misero barattolo dei risparmi di mia madre. Aveva letteralmente venduto le sue gambe per darmi le ali.

Quella sera tornò a casa a piedi, sei miglia sotto il caldo. Quando arrivò, era coperto di polvere, gli scarponi consumati. Non si lamentò. Mi porse soltanto una scatola di cartone per il mio trasferimento in città.

Con vestiti logori e mani indurite, fu lui a riempire la scatola. Dentro c’era tutto ciò che mi serviva per il primo mese: sacchi di riso, pesce secco, arachidi tostate e una sveglia di seconda mano. Mi strinse la spalla, le dita che affondavano appena, come a trasferirmi la sua forza.

«Lavora sodo, figliolo. Fai contare ogni lezione. Non preoccuparti per noi. Ce la faremo.»

Più tardi, sul bus verso la città, mentre le risaie sfumavano in autostrade di cemento e addosso mi cadeva il peso della nostalgia e della paura, aprii il pranzo che aveva preparato per il viaggio. Tra le foglie di banana profumate e il riso, c’era un foglietto piegato, con una grafia spezzata e incerta, come se la penna fosse troppo leggera per la sua mano pesante:

«Io forse non conosco i tuoi libri, ma conosco te. Qualunque cosa tu scelga di imparare, io ti sosterrò. Rendici fieri.»

L’università fu un campo di battaglia di un altro tipo. Non combattevo bulli con i pugni; combattevo la sindrome dell’impostore con le note a piè di pagina. Gli altri studenti guidavano auto sportive e passavano i weekend in località di mare. Io facevo tre lavori part-time—ripetizioni, lavapiatti, scaffalista in biblioteca—solo per mangiare.

Per tutta la laurea e poi nel brutale, annientante percorso del dottorato, Hector non cambiò mai. Mentre io dibattevo filosofia, ingegneria strutturale ed economia avanzata in aule climatizzate, lui continuava a lavorare.

Saliva su impalcature che oscillavano nel vento dei tifoni. Sollevava mattoni sotto il sole che cuoceva finché la pelle non diventava color mogano scuro. Ogni anno la sua schiena si incurvava un po’ di più, un crollo lento della sua struttura fisica per costruire la mia.

Ogni volta che tornavo a casa per le feste, il senso di colpa mi colpiva come un pugno. Lo trovavo in cantiere, a tamponarsi il sudore, più vecchio, più fragile. La tosse era peggiorata—secca, aggressiva, frutto di anni a respirare polvere di cemento. Sembrava che si portasse addosso la mia istruzione insieme a ogni sacco di malta.

Ci fu un momento, al secondo anno di dottorato, in cui quasi crollai. La ricerca era bloccata. Il mio relatore era crudele, sprezzante. Stavo finendo i soldi e mi sentivo un impostore. Chiamai a casa pronto a mollare. Pronto a tornare a Santiago Vale e cercare lavoro nella fabbrica locale.

«Papà», dissi, la voce spezzata sulla linea. «Non ce la faccio. È troppo difficile. Qui non ci appartengo.»

Ci fu silenzio. Poi arrivò la voce di Hector, ferma come una roccia.

«Hai fame?» chiese.

«No, ho da mangiare.»

«Hai un tetto?»

«Sì.»

«Allora hai tutto quello che io non ho avuto», disse duro. «Io porto mattoni perché tu possa portare libri. Io impasto cemento perché tu possa impastare idee. Se molli adesso, non stai mollando solo te stesso. Stai dicendo che la mia schiena si è spezzata per niente.»

Fu la cosa più dura che mi avesse mai detto. Ed era esattamente ciò di cui avevo bisogno. La perseveranza non era un concetto imparato in aula. Era qualcosa che lui mi insegnava ogni giorno, semplicemente svegliandosi e infilando gli scarponi.

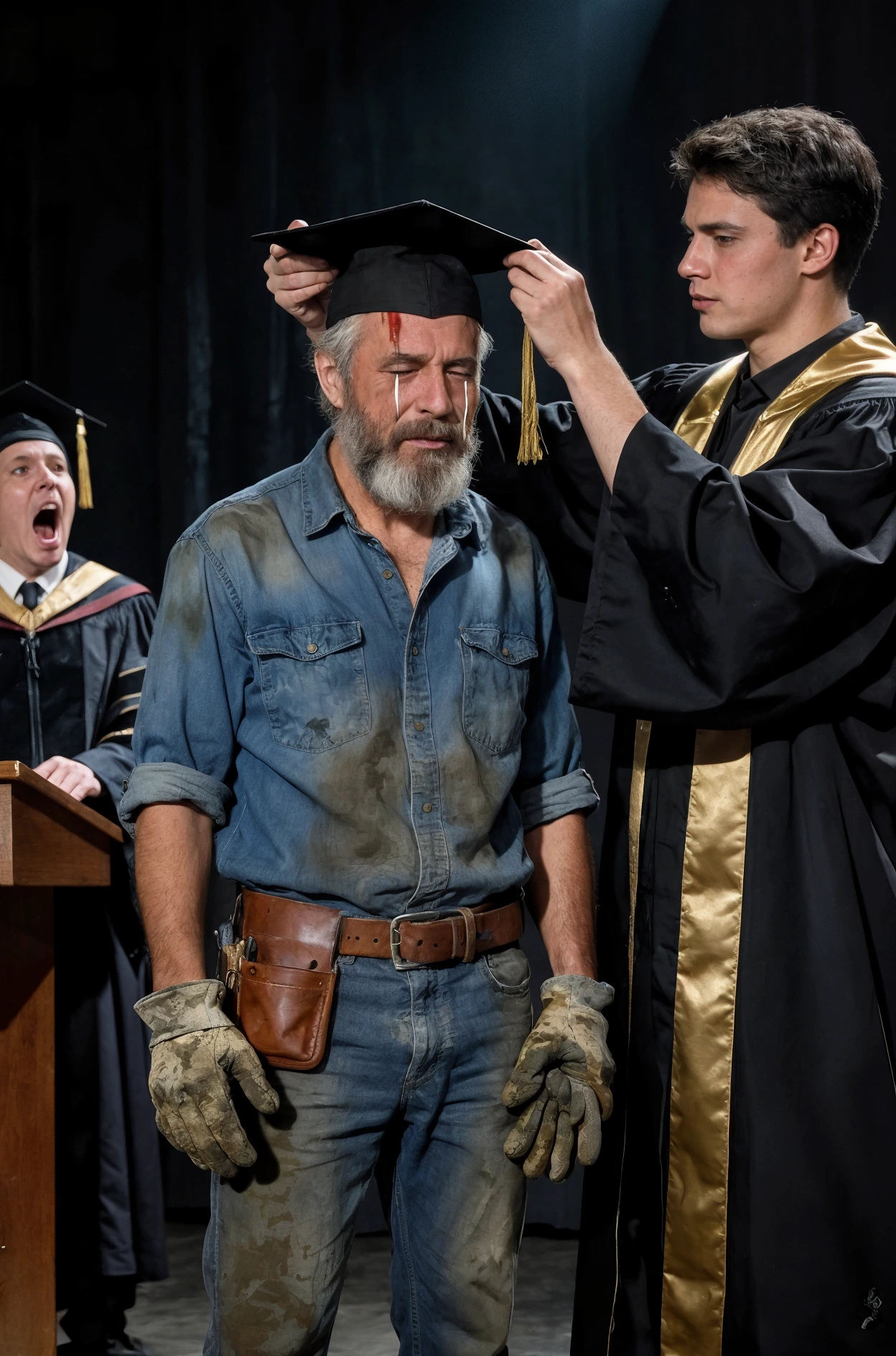

E questo ci riporta all’auditorium. All’uomo nel completo economico.

La mattina della discussione della mia tesi all’Università di Nueva Vista, lo avevo praticamente supplicato di esserci. All’inizio aveva rifiutato, dicendo che non aveva nulla di bello da mettere, che mi avrebbe fatto vergognare.

«Se tu non ci sei», gli dissi, «io non salirò sul palco.»

E così, eccolo lì. Con esitazione aveva preso in prestito quel completo troppo grande. Sedeva nell’ultima fila, raddrizzandosi nonostante il dolore cronico alla schiena, gli occhi sempre su di me. Sembrava terrorizzato di poter fare qualcosa di sbagliato, che la sua sola presenza potesse macchiare il mio momento di gloria.

Quando finii la mia esposizione, presentando una tesi complessa su Sviluppo Urbano e Edilizia Sostenibile, nella sala calò un silenzio pesante. La commissione sussurrò tra sé.

Poi il professor Alaric Mendes, il più temuto e rispettato del dipartimento—un uomo noto per il suo gelo e per standard impossibili—si alzò.

Non guardò me. Passò accanto agli altri candidati. Passò davanti ai genitori coperti di diamanti e abiti raffinati. Camminò dritto lungo la navata centrale, verso l’oscurità dell’ultima fila.

La sala rimase muta. Trattenni il fiato. Stava per chiedere a Hector di uscire? C’era un problema?

Quando arrivò da Hector, il professor Mendes si fermò. Strinse gli occhi, chinandosi, come se un ricordo si fosse improvvisamente incastrato al posto giusto, scavalcando l’ambiente accademico. Il volto severo gli si addolcì, le rughe cambiarono forma fino a diventare incredulità e meraviglia. Un sorriso lento, emozionato, gli si allargò sulle labbra.

«Lei è Hector Alvarez, vero?» chiese Mendes, con la voce leggermente tremante.

La sala diventò di pietra. Si sarebbe sentita cadere una spilla. Hector si immobilizzò, stringendo la coppola tra le mani ruvide, gli occhi spalancati dal panico.

«Io… sì, signore», balbettò Hector, rimpicciolendosi sulla sedia. «Mi scusi se intralcio.»

«Intralcio?» Mendes rise, un suono umido, commosso. Si voltò verso l’auditorium e la sua voce rimbombò sotto il soffitto alto.

«Trent’anni fa», annunciò, «ero un giovane architetto nel distretto di Quezon. Ci fu un crollo enorme in un cantiere durante il terremoto del ’95. La struttura era instabile. Tutti scapparono. Scapparono gli ingegneri. Scapparono i capisquadra.»

Mendes si voltò di nuovo verso Hector. «Ma un operaio corse dentro. Portò un collega giù per quattro piani di impalcature instabili anche se era ferito lui stesso. Tenne una trave d’acciaio in posizione con la propria spalla per lasciare scappare altri due prima che tutto cedesse. Quell’uomo scomparve prima che qualcuno potesse dargli una medaglia.»

Mendes guardò Hector con pura riverenza. «Era lei, vero?»

Hector rimase immobile, umile come sempre, gli occhi abbassati sulle mani ruvide, imbarazzato da quell’elogio improvviso.

«Ho fatto quello che andava fatto, signore. Loro avevano una famiglia.»

Il professor Mendes si voltò verso di me sul palco, poi di nuovo verso Hector. Allungò la mano e strinse quella di Hector—non una stretta formale, ma una presa a due mani, colma di gratitudine.

«Non avrei mai immaginato di rivederla», disse, con le lacrime che gli brillavano negli occhi. «E ora eccola qui, padre del nostro nuovo dottore di ricerca più brillante. Sembra che lei sia nel mestiere di costruire grandi cose, signor Alvarez. Che siano edifici o uomini. Davvero, è un onore.»

L’auditorium esplose. Ma questa volta l’applauso non era per me. Era per l’uomo nel completo economico.

Mi voltai e vidi Hector sorridere, il volto rosso, gli occhi lucidi di lacrime trattenute. Per la prima volta capii una cosa con chiarezza: lui non aveva mai desiderato attenzione, non aveva mai voluto nulla in cambio. I semi piantati in anni di sacrificio silenzioso erano finalmente sbocciati—non per lui, ma attraverso di me.

Oggi insegno alla Metro City University. Ho un ufficio tutto mio con una scrivania di mogano. Sono sposato, ho una famiglia. I miei figli corrono in una casa senza tetto che perde e senza pavimenti di terra.

Hector si è finalmente ritirato dall’edilizia. La schiena non regge più quel peso. Cura un piccolo orto, alleva galline, legge il giornale ogni mattina con gli occhiali da lettura che gli ho comprato e gira per il quartiere su una nuova bicicletta—elettrica, quella che l’ho costretto ad accettare.

A volte mi chiama nel bel mezzo di una lezione per mostrarmi i nuovi pomodori o per offrire uova fresche ai miei figli, scherzando ancora con quel suo umorismo secco e quieto.

La settimana scorsa sono andato a trovarlo. Eravamo seduti sul portico, a guardare il sole scendere dietro le risaie di Santiago Vale. La polvere era ancora lì, ma non sembrava più un nemico. Sembrava casa.

Guardai le sue mani, poggiate sulle ginocchia. Erano deformate dall’artrite, piene di cicatrici, consumate.

«Te ne penti, papà?» gli chiesi, la domanda che mi perseguitava da anni trovando finalmente voce. «Tutti quegli anni di fatica? La moto che hai venduto? Il mal di schiena con cui vivi adesso? Hai rinunciato a tutto per me.»

Fece un lungo tiro dalla sigaretta, e il fumo si arricciò su come faceva quando ero bambino. Rise piano, soddisfatto, e mi guardò con occhi che contenevano la saggezza di mille cantieri.

«Nessun rimpianto», disse deciso. «Ho costruito edifici, sì. Muri, tetti, fondamenta. Restano su per un po’, poi cadono o li buttano giù. È la natura del cemento.»

Allungò la mano e con un dito calloso mi diede un colpetto sul petto, proprio sopra il cuore.

«Ma questo?» sorrise, i denti ingialliti ma il sorriso luminoso. «La cosa di cui vado più fiero è averti costruito. Tu sei una struttura che non crollerà. Insegnerai ad altri. Costruirai il futuro. Questa è un’eredità migliore di qualunque grattacielo.»

Quando guardo le sue mani adesso—che scorrono sullo schermo del telefono per vedere le foto dei suoi nipoti—le stesse mani che per decenni hanno sollevato mattoni e pesi, capisco qualcosa di innegabile.

Io posso avere un dottorato. Posso avere il titolo di “Dottore”, l’ufficio e il rispetto dei miei colleghi. Ma Hector Alvarez è il vero costruttore. Non ha costruito solo muri di mattoni e malta—ha costruito una vita, una lezione, un sacrificio, un atto silenzioso d’amore alla volta. È stato l’architetto della mia anima.