Quando mia sorella è morta, ho adottato suo figlio neonato. Per diciotto anni l’ho amato come se fosse mio. Poi un giorno è venuto da me con le lacrime agli occhi e mi ha detto: «Conosco la verità. Ti voglio fuori dalla mia vita!». Il segreto che avevo custodito per proteggere mio figlio, alla fine, mi aveva raggiunta.

Per molto tempo ho pensato che la frase «Sono madre di due figli» non sarebbe mai stata vera per me. Io e mio marito, Ethan, ci abbiamo provato per otto anni: visite mediche, procedure per la fertilità, farmaci che mi facevano sentire estranea nel mio stesso corpo.

Ogni test negativo era come una porta che si chiudeva con violenza.

Per molto tempo ho pensato che la frase «Sono madre di due figli» non sarebbe mai stata vera per me.

Quando ho compiuto trentatré anni, avevo iniziato a credere che la maternità non fosse scritta per me. Poi è successo l’impossibile. Sono rimasta incinta.

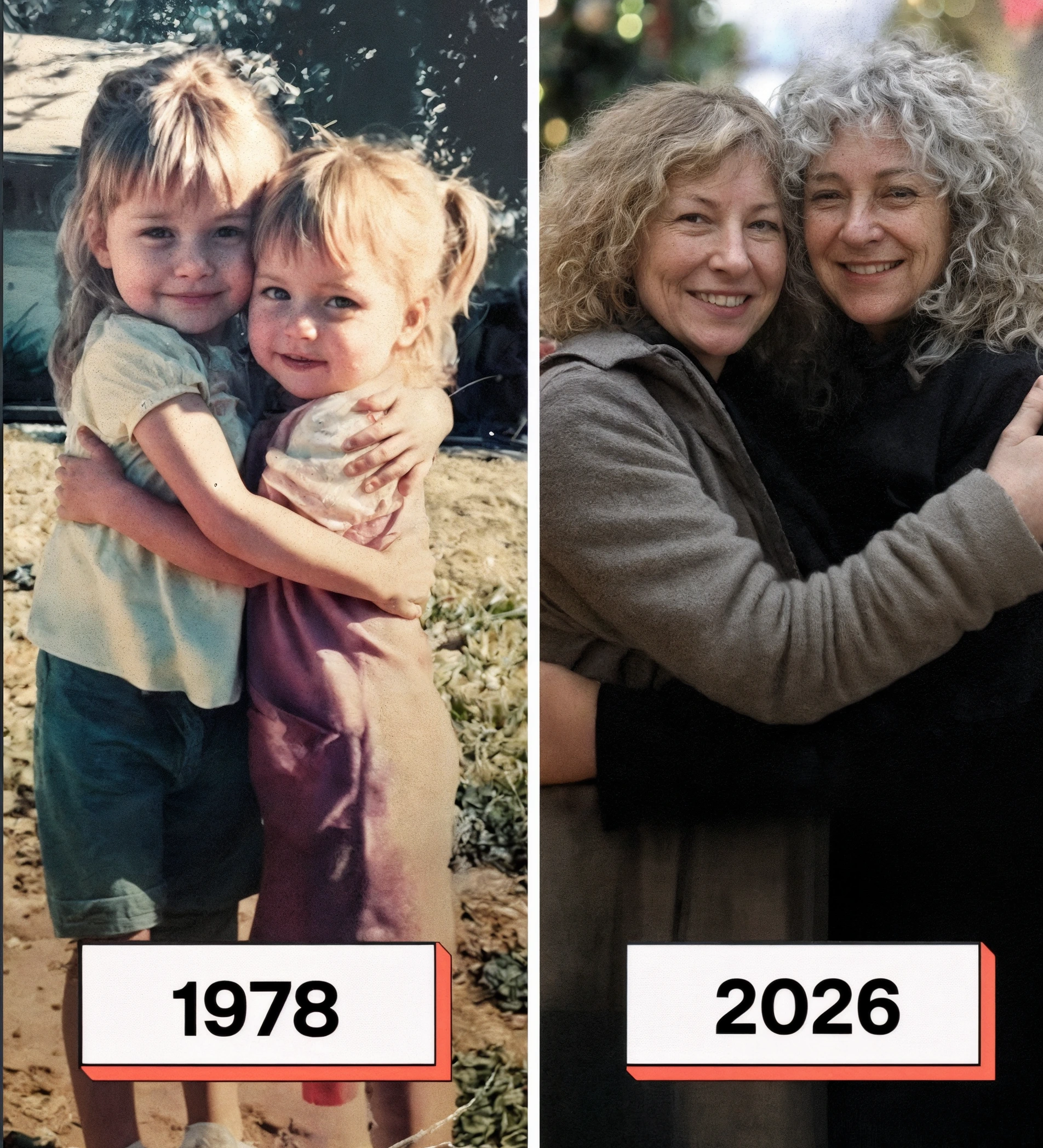

Quando l’ho detto a mia sorella minore, Rachel, ha pianto più di me. Siamo sempre state molto unite. I nostri genitori sono morti quando eravamo giovani, e noi siamo diventate l’intero mondo l’una dell’altra.

Due mesi dopo l’inizio della mia gravidanza, Rachel mi ha chiamata con una notizia che ha cambiato tutto.

«Laura, sono incinta anch’io!»

Le nostre date presunte erano distanti esattamente due mesi, e facevamo tutto insieme. Confrontavamo le ecografie, ci scrivevamo per ogni sintomo strano, e parlavamo di come avremmo cresciuto i nostri bambini fianco a fianco. Scherzavamo dicendo che i nostri figli si sarebbero sentiti più fratelli che cugini.

Per la prima volta dopo anni, la vita sembrava generosa invece che crudele.

Mia figlia Emily è arrivata per prima, in una tranquilla mattina di ottobre. Rachel è stata con me per tutto il tempo, stringendomi la mano come faceva quando eravamo bambine.

Due mesi dopo, Rachel ha dato alla luce Noah. Era più piccolo di Emily, con i capelli scuri e l’espressione più seria che avessi mai visto su un neonato.

Abbiamo scattato foto ai bambini insieme, sdraiati uno accanto all’altra. Quei primi sei mesi sono stati stancanti e magici allo stesso tempo. Io e Rachel passavamo insieme quasi ogni giorno. Emily e Noah crescevano in fretta, raggiungendo traguardi quasi simultaneamente.

Per sei mesi mi sono permessa di credere che la parte più difficile fosse alle spalle. Poi una telefonata ha cambiato tutto.

Rachel è morta quando Noah aveva sei mesi, uccisa sul colpo in un incidente d’auto mentre tornava a casa dal lavoro. Nessun preavviso, nessun addio, nessuna possibilità di prepararmi. La sorella che era stata il mio mondo intero… semplicemente non c’era più.

Il marito di Rachel, Mark, è sparito quasi subito. All’inizio pensavo fosse solo travolto dal dolore. Poi i giorni sono passati senza una telefonata. Le settimane sono scivolate via senza risposte.

Ha lasciato Noah con me «temporaneamente» e poi è svanito nel nulla.

«Che cosa facciamo?» mi ha chiesto Ethan una sera, mentre eravamo entrambi in piedi sopra la culla di Noah.

Io ho guardato quel bambino e, in realtà, la risposta la sapevo già.

«Lo cresciamo noi. Adesso è nostro.»

Ho avviato la procedura di adozione quando Emily aveva nove mesi. Non volevo che Noah crescesse sentendosi “provvisorio”, come se stesse aspettando che qualcuno decidesse se apparteneva o no a quella casa. Quando l’adozione è stata finalizzata, Emily e Noah erano quasi della stessa taglia.

Gattonavano insieme, hanno mosso i primi passi a poche settimane di distanza l’uno dall’altra. Li ho cresciuti come fratelli, perché questo erano diventati.

Li ho amati entrambi con tutto quello che avevo. Erano bravi ragazzi… davvero bravi. Emily era sicura di sé e schietta. Noah era riflessivo e stabile, il tipo di bambino che ascolta più di quanto parli.

Gli insegnanti mi dicevano quanto fossero gentili. Gli altri genitori mi dicevano quanto fossi fortunata.

Diciotto anni sono passati più in fretta di quanto avrei mai immaginato. Le domande per l’università erano sparpagliate sul tavolo della cucina. Emily voleva studiare medicina. Noah stava pensando a ingegneria.

Io credevo che stessimo entrando insieme in un nuovo capitolo. Non sapevo che stavamo per affrontare quello più duro.

È successo in un normalissimo martedì sera di marzo.

Noah è entrato in cucina con il volto teso e la mascella serrata. «Siediti», mi ha detto, con le lacrime che gli scendevano sul viso.

Il cuore ha iniziato a battermi all’impazzata prima ancora di capire perché.

Mi sono seduta al tavolo. Emily è comparsa sulla soglia della porta, immobile.

«Conosco la verità… su di te», ha annunciato Noah, scandendo ogni parola, freddo. «Ti voglio fuori dalla mia vita!»

La stanza ha iniziato a girare. Non riuscivo a respirare. «Di che cosa stai parlando?»

Le parole successive sono uscite come proiettili, e ognuna ha colpito nel segno.

«Mi hai mentito. Su tutto. Su mia madre. Su mio padre. Mi hai detto che mio padre è morto nello stesso incidente di mia madre. Me l’hai lasciato credere per tutta la vita.»

Mi tremavano le mani. «L’ho fatto per proteggerti.»

«Proteggermi? Mi hai mentito sul fatto che mio padre fosse vivo. Lo hai cancellato così non dovevi spiegarmi perché mi ha abbandonato.»

L’accusa è rimasta sospesa tra noi come vetro rotto.

«Pensavo fosse più gentile», ho sussurrato. «Tuo padre mi ha chiamata tre giorni dopo il funerale chiedendomi se potevo tenerti “per un po’”. Poi è sparito. Ha tagliato ogni contatto, ha cambiato numero e non è mai più tornato. Ha fatto capire che non voleva essere trovato. Non volevo che crescessi pensando di non essere desiderato.»

«E allora l’hai fatto morire? Mi hai rubato la scelta.»

Poi Noah ha detto le parole che mi hanno spezzato il cuore.

«Non puoi più far parte della mia vita. Se resti, me ne vado io. Non vivrò in una casa con qualcuno che ha costruito tutta la mia esistenza su una bugia.»

Ho provato a parlare, ma lui stava già andando verso la sua stanza. «Noah, ti prego…»

Si è fermato sulla soglia, ma non si è girato.

«Mi hai mentito, Laura. In questo momento non riesco a guardarti.»

Il fatto che mi avesse chiamata per nome invece di dire “mamma” è stato come una coltellata.

Quello che non capivo, allora, era come avesse scoperto tutto.

La verità è venuta fuori a pezzi nei giorni successivi, quando Emily non è più riuscita a sopportare di vedermi così distrutta.

Mi ha confessato che anni prima aveva sentito dei parenti discutere se avessi fatto o no la scelta giusta.

«Mi dispiace tanto, mamma», ha detto piangendo. «Ero arrabbiata con lui per una stupidaggine, e mi è scappato.»

Emily aveva detto a Noah l’unica cosa che io avevo lavorato così duramente per nascondere.

In quel momento, tutto il resto che avevo fatto non contava più.

Non le notti in bianco quando stava male. Non i diciotto anni in cui l’avevo cresciuto come figlio mio. Lui vedeva solo la bugia, e mi voleva fuori.

Quella notte Noah ha lasciato un biglietto dicendo che aveva bisogno di spazio e che sarebbe rimasto da un amico. L’ho lasciato andare. Non perché non mi spezzasse, ma perché proteggerlo, adesso, significava fare un passo indietro.

Sono passati giorni prima che parlassimo di nuovo. Poi settimane. Emily mi è rimasta vicino, trascinando con sé il suo senso di colpa.

L’ho stretta forte e le ho detto che, prima o poi, la verità sarebbe comunque venuta fuori.

Alla fine, Noah ha accettato di incontrarmi in un bar.

«Non voglio le tue spiegazioni», ha detto quando ci siamo seduti. «Ho solo bisogno di capire perché.»

Così gli ho raccontato tutto, senza nascondere niente. Gli ho detto che ero terrorizzata all’idea che sapere che suo padre aveva scelto di andarsene lo avrebbe fatto sentire indesiderato, rotto, sacrificabile.

«Mi sbagliavo», ho detto, con le lacrime che mi rigavano il viso. «Mi sbagliavo a toglierti quella scelta. Credevo di proteggerti, ma in realtà stavo proteggendo me stessa dal doverti vedere soffrire.»

Noah era seduto di fronte a me, con un’espressione indecifrabile.

«Hai mai provato a cercarlo? A farlo tornare?»

«Sì. Per il primo anno ci ho provato in tutti i modi. Lui ha fatto capire che non voleva avere nulla a che fare con nessuno di noi.»

«Avresti dovuto dirmelo. Ho passato tutta la vita pensando che fosse morto amandomi.»

Non ho chiesto perdono a Noah. Gli ho solo chiesto di capire.

E non è successo tutto insieme. Guarire non funziona così.

Ma lentamente, qualcosa è cambiato. Noah ha iniziato a fare domande… domande difficili. Io ho risposto a tutte. Quando ha deciso che voleva provare a trovare suo padre, non l’ho fermato. L’ho aiutato.

Gli ho dato ogni singola informazione che avevo.

Ci sono voluti tre mesi, e l’ha trovato: Mark viveva a due stati di distanza con una nuova famiglia. Noah gli ha scritto una lettera. Poi un’altra. Poi una terza. Mark non ha mai risposto.

Il silenzio di suo padre faceva più male di qualunque cosa avrei potuto dire o fare io.

Ma questa volta io ero lì quando Noah si è spezzato. E quello contava più di tutto.

«Perché non mi ha voluto?» mi ha chiesto una sera, con la voce ruvida.

«Non lo so, tesoro. Ma non è mai stato per colpa tua. Tu eri perfetto allora e sei perfetto adesso. Andarsene è stato un fallimento suo, non tuo.»

«Tu sei rimasta», ha detto piano. «Avresti potuto mandarmi in affido, e invece sei rimasta.»

Quelle parole hanno sbloccato qualcosa tra noi che era rimasto sigillato per mesi.

Noah ha ricominciato a tornare a casa per cena. Poi per le feste. Poi anche nei giorni qualunque. La rabbia tagliente si è ammorbidita in qualcosa di più calmo. La fiducia non è tornata di colpo, ma ha iniziato a ricostruirsi, mattone dopo mattone.

Abbiamo iniziato una terapia insieme. Abbiamo parlato del lutto, delle bugie dette con buone intenzioni, e della differenza tra proteggere qualcuno e controllare la sua storia.

Lentamente, dolorosamente, abbiamo ritrovato la strada l’uno verso l’altra.

Una sera, circa otto mesi dopo che tutto era esploso, Noah ha detto una cosa che porterò con me per sempre.

«Tu non mi hai partorito», ha detto senza guardarmi. «Ma non te ne sei mai andata. E questo conta qualcosa.»

Ho dovuto aggrapparmi al bordo del bancone della cucina per restare in piedi. «Sei mio figlio. Quella non è mai stata una bugia.»

Lui ha annuito lentamente. «Lo so. Sto iniziando a capirlo adesso.»

Oggi non siamo perfetti. Ma siamo veri.

Parliamo. Litighiamo. Ridiamo. Ci scegliamo, ancora e ancora, anche quando è difficile. Emily adesso è a medicina. Noah sta studiando ingegneria e torna a casa quasi tutti i fine settimana.

La verità non ci ha distrutti; anzi, ci ha resi più forti.

Ho aspettato otto anni prima di diventare madre. Pensavo che fosse quella la parte più dura. Mi sbagliavo. La parte più dura è stata capire che amare un figlio significa essere abbastanza coraggiosi da affrontare la verità insieme a lui, non al posto suo.

Significa ammettere quando hai sbagliato, dargli spazio per arrabbiarsi, per soffrire, per respingerti, e fidarti che potrebbe ritrovare la strada per tornare. A volte, protezione e disonestà hanno lo stesso volto, e devi accettarlo.

Il mese scorso, nel giorno in cui Rachel avrebbe compiuto cinquantadue anni, noi tre siamo andati insieme alla sua tomba. Noah stava tra me ed Emily e, per la prima volta, ci ha preso entrambe le mani.

«Sarebbe orgogliosa di te, mamma», mi ha detto guardandomi. «Per averci provato. Per essere rimasta. Anche quando io l’ho reso impossibile.»

Gli ho stretto la mano, incapace di parlare attraverso le lacrime.

E se potessi rifare tutto da capo, sapendo quello che so adesso, sceglierei comunque entrambi i miei figli… ogni singola volta.

Perché questo è l’amore. Non la perfezione. Non il sapere sempre qual è la cosa giusta da fare. Ma esserci, dire la verità anche quando ti costa tutto, e credere che a volte le conversazioni più difficili portano alla guarigione più profonda.

Rachel mi ha dato Noah. Ma Noah mi ha dato il coraggio di essere onesta, anche quando l’onestà fa male.

Ed è un dono che porterò con me per il resto della mia vita.