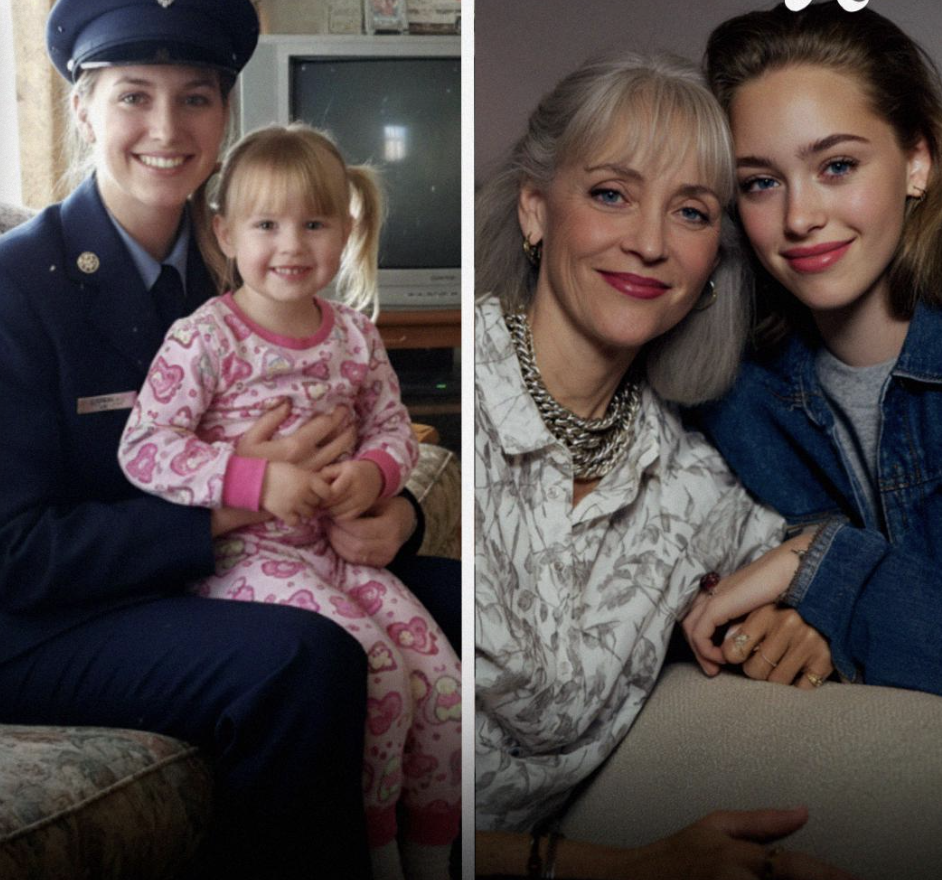

Sedici anni fa ero solo una corriere al verde con una macchina scassata, quando una bambina di sei anni in pigiama rosa con i cuoricini uscì di corsa da una casa silenziosa e mi avvolse le braccia attorno alla vita. Alla fine di quella stessa notte, lei dormiva nel mio appartamento mentre io cercavo di capire chi fossero i suoi genitori. Pensavo che la parte più difficile fosse finita quando l’ho adottata… ma a quanto pare, il passato non resta sempre sepolto.

Sedici anni fa avevo 24 anni, ero al verde e consegnavo pacchi per vivere, perché era l’unico lavoro a cui non importava che sul mio curriculum ci fosse scritto praticamente solo: possiede un’auto, non si schianta troppo spesso.

Nessuna laurea, nessun piano, nessuna visione a cinque anni.

Basta. Niente laurea, niente piano, niente vision board di cinque anni. Solo io, una polo blu sbiadita, uno scanner capriccioso e una Honda malridotta che vibrava appena superavo i 50 all’ora.

La maggior parte del mio giro si confondeva, quel tipo di memoria muscolare in cui le mani girano il volante prima ancora che il cervello realizzi dove stai andando.

La veranda del signor Patel con lo scalino traballante. Il labradoodle in Oak Street che rubava ogni volantino pubblicitario come se avesse una vendetta personale. La coppia di pensionati che mi trattava come una nipote disidratata e mi rifilava sempre una bottiglietta d’acqua ogni pomeriggio d’estate.

E poi c’era la casa in Highland Avenue.

Non arrivavo mai al campanello.

Il prato era sempre curato, i bordi rifiniti come se qualcuno vivesse nel terrore di ricevere una lettera passivo-aggressiva dall’amministratore del condominio, ma le tapparelle non si alzavano mai. Nessun giocattolo. Nessuna bici. Nessuno zerbino di benvenuto. Solo quel silenzio pesante e compresso che ti fa pensare che, se una casa potesse trattenere il respiro, sarebbe proprio quella.

Quel giorno avevo un pacco medio, firma obbligatoria. Ricordo che scansionavo l’etichetta, camminavo sul vialetto, ripassando nella testa la solita frase di consegna.

Non arrivai mai al campanello.

La porta si spalancò, sbatté contro il muro e una bambina sparò fuori come se la casa l’avesse sputata addosso a me.

Mi si schiantò contro la pancia così forte che feci un passo indietro, stringendo il pacco come uno scudo.

«Per favore, la mia mamma è per terra.»

Aveva sei anni, anche se allora non lo sapevo. Scalza sul cemento freddo. Pigiama rosa con cuoricini scoloriti. I capelli annodati come se avesse rotolato in mezzo a una tempesta. Gli occhi enormi e fuori di sé.

«Per favore!» ansimò, le dita che artigliavano la mia giacca. «Per favore, la mia mamma è per terra. Non si alza. Non so cosa fare!»

Lo stomaco mi precipitò così in basso che giurerei di averlo sentito finire nei piedi.

Posai il pacco, mi accovacciai per essere alla sua altezza, le mani che tremavano anche se cercavo di sembrare calma.

«Ehi, piccola,» dissi. «Come ti chiami?»

Non mollò la presa sulla mia giacca mentre entravo in casa.

«Va bene, Rosie,» dissi, costringendo la voce a restare stabile. «Hai fatto la cosa giusta venendo alla porta. Adesso ti aiuto, d’accordo? Io resto qui con te.»

Non mollò la mia giacca mentre entravo.

La TV era accesa a basso volume, qualche programma pomeridiano con risate registrate, quel rumore allegro e finto sopra un’aria stantia e surriscaldata.

Sua madre era sul pavimento del soggiorno, girata di lato, gli occhi fissi nel vuoto.

Capì in un secondo che non si trattava di uno svenimento o di una cosa da risolvere con un po’ d’acqua sul viso.

«Rosie, guardami,» dissi in fretta, girandole il viso contro la mia spalla perché non dovesse vedere la mamma così. «Guarda solo me, d’accordo? Hai fatto benissimo.»

Una donna della porta accanto stava sulla soglia, il telefono premuto all’orecchio, il viso pallido e teso.

«Ho chiamato il 118,» disse. «Stanno arrivando.»

«Grazie,» riuscii a dire, anche se la gola mi sembrava sabbia.

Le braccia di Rosie si serrarono attorno al mio collo come se avesse deciso che ero la sua ancora e che qualsiasi distanza equivalesse ad affogare.

«Non posso restare qui da sola,» sussurrò nel colletto della mia giacca. «Per favore non andare. Per favore non lasciarmi.»

«Non vado da nessuna parte,» le dissi. Lo intendevo con una chiarezza che mi spaventò. «Sei al sicuro. Ci sono io.»

Quei dieci minuti ad aspettare le sirene sembrarono dieci anni.

I paramedici arrivarono, tutti movimenti calmi e voci ferme.

Continuava a chiedere: «Si sveglia? Si sveglia?» come se la ripetizione potesse renderlo vero.

E io continuavo a dire: «L’aiuto sta arrivando. Stai facendo tutto giusto, Rosie,» anche se una parte di me sapeva che nessun aiuto avrebbe potuto sistemare quella cosa.

I paramedici arrivarono, tutti movimenti calmi e voci ferme. Provarono. Provarono davvero. Ma ci sono cose che nessuna competenza può rimettere in ordine.

Uno di loro guardò Rosie, ancora aggrappata a me, e si addolcì.

«Ehi, tesoro,» disse. «Andrà tutto bene. Ci occupiamo noi di tutto.»

Ma non andava affatto tutto bene.

Sua madre non c’era più, e Rosie era completamente sola.

Non c’era nessun padre che correva dentro, senza fiato e terrorizzato. Nessun nonno che arrivava trafelato. Nessuno.

Solo Rosie tra le mie braccia, mentre degli sconosciuti si muovevano intorno a noi e il mondo che lei conosceva crollava in silenzio.

Un agente di polizia mi fece sedere al piccolo tavolo da pranzo, tirò fuori un taccuino e iniziò a farmi domande.

«Conosce qualche parente?»

«La madre le ha mai parlato del padre? Di qualcuno che possa avere diritti legali sulla bambina?»

«Non con me,» dissi. «Io consegno solo i pacchi.»

«Voglio restare con lei.»

Rosie era sul divano, con una coperta sulle spalle e un unicorno di peluche in grembo, e ascoltava anche quando pensavamo di no.

Quando iniziarono a dire «affidamento temporaneo» e «famiglia affidataria», lei scivolò giù dal divano e venne dritta verso di me.

Mi afferrò la mano con entrambe le sue.

«Voglio restare con lei,» singhiozzò, indicando me. «Per favore. Voglio restare con lei. Non mi mandate via.»

L’agente mi guardò come se fossi impazzita.

«Signora, capisce cosa significa?»

Abbassai lo sguardo su Rosie, il viso macchiato di lacrime, le labbra quasi blu dal freddo, gli occhi che supplicavano come se tutto il suo corpo fosse una domanda.

Non riusciva a dormire se non ero nella stessa stanza.

«Può restare da me stanotte,» mi sentii dire. «Solo stanotte. Finché non trovate qualcuno.»

Quella notte sola diventò tre. Poi sette.

Gli assistenti sociali iniziarono a fare visita al mio appartamento di quarta categoria, con le loro cartelline in mano e gli occhi che scorrevano sul linoleum scrostato come se li offendesse personalmente.

Mi chiedevano del mio reddito, dei precedenti penali, se facevo uso di droghe, se avevo la minima idea di cosa stessi per affrontare.

Onestamente? No. Ma ogni volta che dicevano «collocamento», le dita di Rosie si arricciavano nella parte posteriore della mia maglietta, e a me bastava quello.

Non riusciva a dormire se non ero nella stessa stanza.

La prima volta che mi chiamò mamma, eravamo in ritardo per l’orientamento in prima elementare.

Avevo provato a dormire sul divano, lasciando a lei il mio letto. Piangeva. Ho provato a lasciarla nel lettino preso al mercatino dell’usato e messo nell’angolo. Piangeva di più.

Finimmo con entrambi i letti stipati nella mia stanza minuscola, le sue lenzuola con le ballerine che quasi toccavano le mie semplici lenzuola grigie.

Si addormentava con la mano tesa nello spazio in mezzo, la punta delle dita appoggiata sulla mia coperta, come se avesse bisogno della prova che ero ancora lì.

La prima volta che mi chiamò mamma, eravamo in ritardo per l’orientamento.

Io cercavo di tenere in equilibrio una scodella di cereali, le chiavi e una pila di moduli, e lei saltava su un piede solo cercando di infilarsi una scarpa.

«Ti sei lavata i denti?» chiesi.

«Sì,» disse. «Mamma, posso portare il mio unicorno?»

Posai tutto e mi inginocchiai.

Si immobilizzò come se avesse bestemmiato in chiesa.

«Scusa,» balbettò. «Lo so che non sei davvero… Non volevo…»

Posai tutto e mi inginocchiai.

«Ehi,» dissi. «Puoi chiamarmi come ti fa sentire al sicuro. Va bene? Non mi arrabbierò per questo.»

Studiò il mio viso come se fosse un esame.

«Va bene,» sussurrò. «Mamma.»

Rimasi composta finché non la lasciai a scuola. Poi rimasi in macchina nel parcheggio e piansi come una fontana sul volante.

«Può mantenere questa bambina?»

Gli anni dopo furono solo noi, che cercavamo di costruire qualcosa che somigliasse a una vita.

Udienze in tribunale in cui le mie ginocchia tremavano mentre degli sconosciuti decidevano del nostro futuro. Visite a casa in cui delle donne con le cartelline controllavano i rilevatori di fumo e l’interno del frigorifero.

Chiedevano: «Può mantenere questa bambina?» come se non stessi già facendo due lavori e vendendo mobili su Facebook per comprarle i vestiti per la scuola.

«Sì,» rispondevo ogni volta. «Mi arrangerò.»

Alla fine un giudice stanco ma dagli occhi gentili mi guardò, poi guardò Rosie che dondolava le gambe accanto a me, e pronunciò le parole che resero tutto ufficiale.

La vita non divenne magicamente più facile.

Sulla carta, quel giorno sono diventata sua madre, ma nel cuore era successo la prima volta che si era addormentata con la mano sulla mia coperta.

La vita non divenne magicamente più facile.

Lasciai le consegne e iniziai a fare le pulizie nelle case perché gli orari erano flessibili e la gente pagava in contanti.

Un cliente mi consigliò a un altro. Comprai prodotti per pulire invece di vestiti nuovi. Le notti passate a strofinare divennero contratti regolari e, in qualche modo, il mio piccolo lavoretto divenne un’attività.

Misi dei magneti con il logo sulla mia Honda ammaccata e lo chiamai “servizio professionale”.

Lei, intanto, era diventata un’adolescente rumorosa, esilarante e testarda, capace di trasformare tutto in una battuta.

Era diventata un’adolescente rumorosa, esilarante e testarda che riusciva comunque a lasciare sempre a me l’ultima fetta di pizza senza che glielo chiedessi.

Alzava gli occhi al cielo quando le ricordavo i compiti, ma se uscivo per un lavoro serale mi gridava comunque: «Scrivimi quando arrivi!»

A sedici anni stava dietro le quinte con un costume ridicolo pieno di brillantini, tormentandosi le ciglia finte.

«Pronta?» le sussurrai.

«Ho più paura di vederti piangere che del ballo in sé,» disse, con un mezzo sorriso.

«Che maleducata,» sniffai, già in lacrime.

Quando si diplomò, aprì un varco tra la folla con il tocco e la toga e mi si lanciò addosso così forte che quasi cademmo entrambe.

«Ce l’abbiamo fatta,» rise contro la mia spalla. «Ce l’abbiamo davvero fatta.»

Quando compì ventidue anni, studiava al community college, lavorava part-time e viveva ancora a casa per risparmiare.

Pensavo che il peggio fosse alle spalle.

«Me ne vado da questa casa. Non posso più vederti.»

Ero al tavolo della cucina a sistemare le fatture quando entrò.

Niente cuffiette. Niente zaino lanciato sulla sedia. Niente «Ehi, cosa c’è per cena?»

Teneva il cappotto addosso, le mani affondate nelle tasche, le spalle sollevate fino alle orecchie.

Risi, confusa. «Okay? Dove? Al lavoro?»

«No,» disse, con la voce piatta. «Me ne vado da questa casa. Non posso più vederti.»

Il cuore fece uno strano sobbalzo, come se avesse saltato un battito e si fosse dimenticato come ripartire.

«Di cosa stai parlando?»

«Rosie,» dissi lentamente. «Di cosa stai parlando?»

Deglutì, la mascella serrata così forte che vedevo i muscoli contrarsi.

«Mio padre mi ha trovata,» disse. «E mi ha detto la verità.»

Per un secondo pensai davvero di aver capito male.

«Tuo padre?» ripetei. «Rosie, tuo padre non ha mai…»

Mi interruppe con un secco gesto della mano.

«Ha detto che sei stata tu a tenermi lontana da lui,» scattò. «Ha detto che hai mentito in tribunale, che hai fatto di tutto per non farlo arrivare a me.»

«Ha detto che, se ti importa davvero, rimetterai a posto le cose.»

«Non è vero,» dissi, ogni parola pesante.

«Ha detto che l’avresti detto,» ribatté lei, gli occhi lucidi ma duri. «Ha detto che, se ti importa davvero, rimetterai a posto le cose.»

Sentivo montare la rabbia, ma sotto c’era qualcosa di peggio: la paura.

«Che cosa vuole?» chiesi, anche se già sapevo che la risposta non sarebbe stata «una chiacchierata».

Fece un respiro tremante.

«Ha detto che sparirà,» disse. «Ci lascerà in pace. Ti perdonerò. A una condizione.»

«Che condizione?» La mia voce sembrava appartenere a qualcun altro.

Mi guardò dritta negli occhi, e vidi quanto le facesse male dirlo.

Scoppiai persino a ridere, una risata secca, senza un briciolo di umorismo.

«Dice che è per il “tempo perduto”,» sussurrò. «Dice che sarebbe stato nella mia vita se tu non mi avessi rubata. E se non paghi, ti rovinerà.»

«Dice che conosce gente, e che la tua attività è finita se non paghi.»

«Come, esattamente, vorrebbe rovinarmi?» riuscii a chiedere.

«Ha detto che chiamerà i tuoi clienti,» disse. «Dirà che mi hai rapita. Che hai mentito. Che sei pericolosa. Dice che conosce gente, e che la tua attività è finita se non paghi.»

Mi sedetti, perché le gambe non sembravano più reggermi.

Quell’uomo, chiunque fosse, non era solo avido. Era crudele. Aveva preso tutte le vecchie crepe nel cuore di Rosie e ci aveva piantato dentro un piede di porco.

E lei era lì, in piedi nella mia cucina, pronta a sacrificarsi per proteggermi da lui.

«Ha detto che non sapeva dove fossi.»

«Ascoltami,» dissi. «Ti ha cercata mai, prima d’ora? Quando avevi sei anni ed eri sola in quella casa? Quando eravamo in tribunale? Si è presentato? Mai?»

Esitò, e quella minuscola pausa mi disse tutto.

«Ha detto che non sapeva dove fossi,» mormorò. «Ha detto che lei non gliel’aveva mai detto.»

«Eppure adesso ti ha trovata,» dissi piano. «Nel momento in cui tu hai una vita, e io ho qualcosa che lui può minacciare.»

Trasalii, come se quel pensiero facesse male.

«Non ti sto chiedendo di scegliere me al posto di un’idea di lui,» dissi. «Ti chiedo di guardare cosa sta facendo davvero.»

Tirò fuori il telefono e lo appoggiò sul tavolo tra noi.

«Vuoi vedere i messaggi?» chiese.

Non erano messaggi da padre.

All’inizio erano melensi – Sei così bella, ho sempre saputo che eri là fuori – e scivolavano velocemente in richieste e minacce.

Mi devi qualcosa. Tua madre ti ha rubata. Se le vuoi bene, l’aiuterai a sistemare le cose. Cinquantamila non sono niente per 16 anni.

«Ha detto che è una cosa tra lui e me.»

«Non lo pagheremo,» dissi. «Ma non ci nasconderemo nemmeno. Lo incontreremo. In un posto pubblico. Con telecamere. Testimoni.»

Gli occhi di lei si spalancarono. «Ha detto di non portarti. Ha detto che è una cosa tra lui e me.»

«Certo,» dissi. «Lo credo bene.»

Scegliemmo un bar affollato in centro, di quelli con le vetrate enormi e i tavoli pieni di ragazzi che fanno i compiti.

Il giorno prima chiamai il numero della polizia per i casi non urgenti e chiesi, con molta calma, cosa fare se qualcuno stava cercando di estorcermi dei soldi.

Dissero di documentare tutto e si offrirono di avere un agente nelle vicinanze, «per ogni evenienza».

Così, quando entrammo, notai la divisa vicino alla porta e sentii le spalle alleggerirsi di mezzo centimetro.

Rosie stringeva la tazza di cioccolata calda così forte che le nocche erano bianche quando lui arrivò.

Entrò come se il locale fosse suo – bella camicia, orologio di qualità, taglio di capelli curato, autostima a livello mille.

Passò lo sguardo sulla sala e sorrise quando la vide.

«Ecco la mia ragazza,» disse, allargando le braccia come se si aspettasse che gli corresse incontro.

Si sedette, mi diede uno sguardo come se fossi qualcosa di appiccicato alla sua scarpa, poi tornò a fissare Rosie.

Io spinsi una busta spessa sul tavolo verso di lui.

«Allora,» disse. «L’hai portato?»

Spinsi la busta sul tavolo.

La aprì, aspettandosi contanti.

Dentro trovò una cronologia di atti del tribunale, copie dei documenti di adozione e fotografie.

Rosie a sei anni tra le lenzuola con le ballerine. Rosie a nove con un nastrino della fiera di scienze. Rosie a sedici dietro le quinte, piena di brillantini. Rosie a diciotto con le braccia attorno al mio collo il giorno del diploma.

«Questo è ogni volta che non ti sei presentato.»

Il suo viso perse colore.

«Che schifo è ‘sta roba?» sputò.

«Questi sono gli ultimi 16 anni,» dissi. «Questa è ogni volta che non ti sei presentato.»

Spinse i fogli di nuovo nella busta come se bruciassero.

«Pensi che questo mi faccia paura?» sibilò. «Se non paga, la distruggo. Dirò a tutti che ti ha rubata.»

Rosie appoggiò il telefono sul tavolo, lo schermo acceso, il puntino rosso della registrazione ben visibile.

«Non me ne andrò mai più.»

«Ripetilo,» disse, più forte. «Ripeti come hai minacciato l’attività della mia mamma per cinquantamila dollari.»

Lui vide l’agente in divisa, bestemmiò sottovoce e se ne andò in fretta.

Rosie si lasciò andare contro di me, sussurrando: «Non me ne andrò mai più.»

Quella sera parlammo a lungo di quello che era successo e provammo a cercare altri parenti suoi. Alla fine, non trovammo nessuno che potesse tramare nell’ombra. E se anche ci fosse stato qualcuno, eravamo pronte ad affrontarlo insieme.

Questa storia ti ha ricordato qualcosa della tua vita? Sentiti libero di condividerlo nei commenti su Facebook.

Ecco un’altra storia su una madre single che ha scoperto che qualcuno entrava di nascosto in casa sua per fare le faccende di notte.